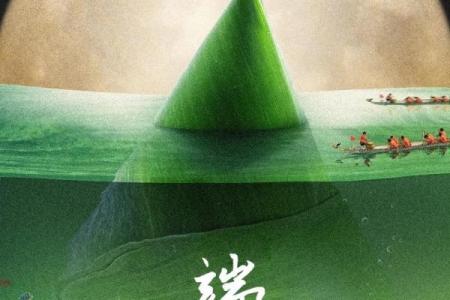

中秋:赏月品酒,感受传统节令文化

节日由来:传承千年的传统

中秋节,作为中国传统节日之一,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。中秋节的起源可以追溯到古代的月亮崇拜,月亮在古代文化中象征着团圆和丰收。每年的农历八月十五,月亮最圆、最亮,正是这一时刻,家人团聚,亲朋共赏月,享受亲情和丰收的喜悦。

传说中,嫦娥奔月的故事深深扎根于人们的心中,成为了中秋节文化的一部分。关于嫦娥的传说多种多样,但大多都围绕着月亮和美满家庭的团圆这一主题展开。因此,中秋节不仅是一个赏月的节日,也是家人团圆、感恩自然和庆祝丰收的时刻。

物候特征:秋高气爽,月亮最圆

中秋节位于农历八月十五前后,这一时期正是秋季的开始,天气渐渐转凉,空气清新。这个时节,夜空清澈,月亮尤其明亮,宛如一轮圆盘悬挂在天际。月亮的圆满象征着人们对家庭团圆和幸福生活的期盼。秋高气爽的气候让人心情愉悦,正适合进行户外活动,尤其是赏月这一传统习俗。

中国古代有“八月十五,秋气最浓”的说法,此时正是丰收的季节,农田里的作物也开始成熟,收获的季节带来的是喜悦与富足。月亮在这时变得异常圆满,仿佛是大自然对人们辛勤劳动的奖赏。

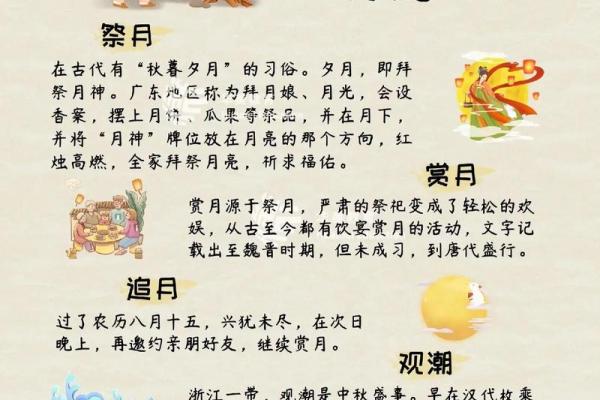

民间活动:赏月、品酒、吃月饼

在中秋节的民间活动中,赏月、品酒、吃月饼是最具代表性的活动。赏月活动与家庭团聚紧密相连,不仅仅是看月亮的美丽,更是一种与亲人共度美好时光的方式。无论身处何地,人们都会在这一天与家人共享美好时光,感受团圆的温暖。

月饼是中秋节最具特色的传统食品,它的圆形象征着团圆与和谐。月饼的种类繁多,传统的豆沙月饼、莲蓉月饼和五仁月饼,以及如今的冰皮月饼、巧克力月饼等,满足了不同人的口味。现代社会的月饼更多地融入了创新元素,不仅继承了传统,还加入了更多现代的创意。

除此之外,中秋节品酒也是一项重要的民间活动。与亲朋好友一起举杯共庆,品味美酒,表达祝愿和感恩。在一些地方,酒与月亮的结合也有着特别的含义。古人曾有“月下独酌,无人对,举杯邀明月”之类的诗句,表达了人们在月光下独自品酒,借此慰藉心灵的情感。

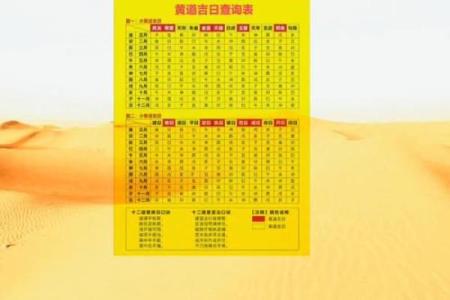

节日禁忌:传承中的注意事项

虽然中秋节是一个欢乐的节日,但在一些地方仍然保留着一些禁忌和习俗。在传统的观念中,某些做法在中秋节期间被视为不吉利。比如,不宜在中秋夜独自外出,因为这被认为可能带来不吉的预兆。月亮象征着团圆,单独外出容易被认为是分裂和孤单的象征。

此外,一些地区还有着禁止在中秋节期间做一些劳动过度或过于繁重的工作的禁忌。这一禁忌与秋季丰收的季节性特征相关,意味着在这一天不宜过于劳累,要留给身体和精神更多的休息和放松。

现代生活:新形式的团圆庆典

随着时代的变迁,中秋节在现代社会中逐渐融入了新的元素和形式。很多人不再仅仅在家中度过这一节日,而是选择外出旅游,享受节日的放松和欢乐。无论是城市的繁华街头,还是乡村的宁静小道,都能看到人们举杯共庆、携手赏月的身影。

现代科技的发展也为中秋节带来了新的庆祝方式。很多人在远离家乡的工作中,通过视频通话与家人团聚,共享美好的节日时光。即使身处异国他乡,借助现代通讯工具,大家也能共享月光,感受那份无法割舍的亲情和乡愁。

此外,随着经济的发展,越来越多的商家将中秋节与商业元素结合,推出了各种中秋限量版月饼和节日礼品,吸引消费者的目光。这些礼品不仅仅是传统食品,更融入了现代设计和创意,成为了社交礼仪的一部分。

在这其中,许多人也在思考如何让这个节日更具环保意识,少用一次性塑料和包装,选择更为环保的方式度过节日。传统与现代的结合,展现了人们对文化传承的尊重和对未来可持续生活方式的追求。

诗词寄托:诗意中的团圆

中秋节,作为团圆的象征,也常常在古人的诗词中得以体现。唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”这首诗表达了诗人对家乡的深深怀念,而月亮在这里正是情感的寄托。

唐代李白的《静夜思》中也有“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”的诗句。此时,月亮成为了故乡、亲情和怀念的象征,增添了节日的浓浓氛围。

元代辛弃疾的《青玉案·元夕》则有“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。”这首词带着对节日的喜悦和欢庆,呈现了热烈的节日氛围。

这些古代诗人通过月亮表达的思乡、怀念和团圆的情感,至今仍能引发每个人内心的共鸣。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气