世界粮食日:消除饥饿问题,推动全球粮食安全

每年的10月16日,全球都会迎来一个意义深远的日子——世界粮食日。这一天旨在提醒我们,全球还有数亿人面临饥饿与营养不良的困境。尽管世界粮食生产能力巨大,但饥饿依然是一个全球性问题,特别是在一些贫困地区,粮食短缺影响了亿万人的生活与健康。

粮食安全与全球挑战

粮食安全不仅仅意味着每个人有足够的食物可供食用,更重要的是它涵盖了食物的可得性、可获取性、营养性与稳定性。现今,全球大约有8亿人面临着饥饿的困扰,其中发展中国家的情况尤为严重。而全球气候变化、战争、经济不平等等因素,使得粮食安全问题变得更加复杂。

近年来,由于极端天气、干旱以及洪水等自然灾害的增加,许多地区的粮食生产面临着严重挑战。与此同时,全球范围内的粮食浪费也是一个亟待解决的问题。据统计,每年大约三分之一的粮食被浪费掉,这不仅是一种资源的巨大浪费,也加剧了全球粮食供应的不平衡。

民间活动与粮食节庆

在中国,农历的秋收时节通常会与丰收节和粮食相关的节日活动相联系。秋分过后,田野开始进入收获季节,粮食的丰收象征着农民的辛勤劳动与自然的馈赠。在这一时节,很多地方会举行庆丰收的活动,家家户户会享用新鲜的粮食制品,祭祀土地神,祈求来年粮食丰收。

不仅如此,秋季也是备粮的时节,许多地方的民间习俗包括晒谷、储粮等活动。这样既能确保家庭在冬季的粮食供应,又是对来年农田的期待和祝福。

粮食与饮食文化

在世界各地,粮食与人们的日常饮食紧密相关,代表着各地的饮食文化。中国的米饭、印度的面包、意大利的面食,这些都是全球不同文化中重要的粮食元素。粮食的品种、烹饪方法、食材的搭配,都深深地影响了人们的饮食习惯与生活方式。

例如,丰收节期间,许多国家的餐桌上会出现丰富的粮食大餐,体现着对土地、对粮食的尊重与感恩。不同文化的美食将各种粮食的烹饪艺术发挥得淋漓尽致,也传承了各民族的独特智慧。

现代社会中的粮食安全

随着全球化进程的推进,粮食安全的议题已经不仅仅局限于某个国家或地区,它已经成为全球共同关注的焦点。尤其是在现代社会,科技的发展使得我们能够利用更多的手段提高粮食生产效率,如基因工程技术的应用、精准农业技术的推广等。这些创新都在推动全球粮食供应的提升。

然而,现代社会也带来了新的挑战,例如城市化进程中的土地流失、环境污染等问题。这些因素可能会威胁到粮食的持续供应。为了应对这一挑战,各国政府与国际组织正在积极推动粮食安全政策,倡导可持续农业发展,以确保未来的粮食供给。

我们能做些什么?

虽然全球粮食问题庞大而复杂,但我们每个人的行动也能起到一定的作用。首先,减少粮食浪费是每个人都能做到的事情。在家庭中,可以根据实际需求采购食物,避免多余的食物浪费。此外,还可以通过参与粮食捐赠、支持公益事业等方式,帮助那些饥饿的人群。

同时,推动全球粮食安全问题的解决,离不开全球合作。各国应加强在农业科技、粮食供应链建设、粮食储备等方面的合作,共同努力实现全球粮食安全目标。

在传统的农业文化中,粮食常常是人们对自然与劳动的敬畏。正如唐代诗人白居易所说:“露从今夜白,月是故乡明。”这一句简单的诗句中,蕴含着对家乡土地的热爱与依赖,而粮食的丰收象征着自然赋予的力量与人们辛勤的努力。

如同古诗所言:“采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。”粮食的生产与收获需要付出辛勤的劳动,而最终的目的,是为了让每一个家庭都能享受到丰收的果实。

“野火烧不尽,春风吹又生”,这是对粮食生命力的真实写照,不论遭遇何种困难,粮食总会在春天迎来新的生机。

因此,每一粒粮食都不应被浪费,每一次粮食的丰收都值得我们珍惜。让我们共同努力,消除全球饥饿问题,推动世界粮食安全,让每一个人都能享有足够的食物与营养。

起名大全

最近更新

- 清明节:祭祖踏青,感悟生命与自然的和谐

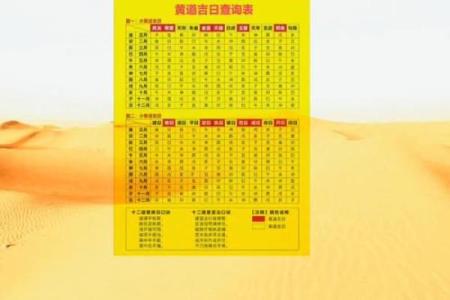

- 2026年04月16日订婚符不符合黄道吉日 订婚适合吗?

- 翁姓男孩聪慧伶俐的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 2026年农历三月初九乔迁选的是良辰吉时吗? 今日乔迁入住吉利吗?

- 2026年04月19日提车是上上吉时吗? 提新车是好日子吗?

- 诩字五行格局破解:颠覆传统,你的性格如何影响运势?

- 2026年04月18日提车是黄道吉日吗? 提车买车有问题吗?

- 2026年05月02日领证是黄道吉日不? 登记结婚算好日子?

- 2026年04月24日乔迁符不符合黄道吉日 今天乔迁怎么样?

- 2026年1月24日祀灶在几点适合 祀灶的吉时查询

- 姓徐有新意的男宝宝名字,如何取才显灵动?

- 2026年1月24日布置电路能不能

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气