乌兰察布:祭火祈福,感受传统节令养生

火祭与节令的交融:乌兰察布的传统养生文化

在广袤的草原上,乌兰察布的火祭活动贯穿着四季的变换,象征着传统与自然的和谐相处。每逢特定节令,祭火祈福成为人们的一项重要民俗活动,不仅传承了古老的文化习惯,还体现了自然节气对人们生活的深刻影响。随着社会的发展,这种传统节令养生文化也与现代生活逐渐融合,成为人们追求健康与和谐的方式之一。

节气的由来与物候特征

在中国的二十四节气中,每一个节气都具有其独特的物候特征,预示着自然界的变化。乌兰察布地处内蒙古中部,具有典型的草原气候特征。这里的传统节令养生,紧密与自然变化相联系,尤其是在冬季和春季交替的时节,祭火祈福的活动尤为盛大。

春分、冬至等节气,在古代有着深刻的养生意义。春分代表着昼夜平等,此时人体阳气上升,适宜养肝与舒展筋骨;而冬至则是阳气开始回升的时刻,祭火活动成为温暖身体、祈求健康的仪式。

传统民俗活动:祭火祈福与饮食禁忌

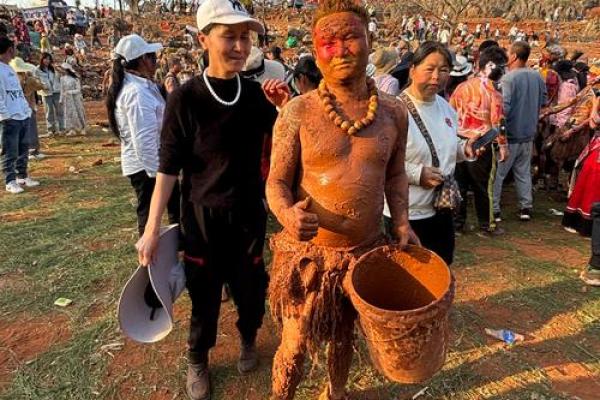

祭火祈福活动源远流长,早在草原民族的祖先便有通过火焰来沟通天地神灵的传统。火焰被视为生命的象征,祭火的仪式不仅是对自然界神灵的敬畏,也是对未来丰收与健康的祈祷。在这个节令里,草原上的人们会围绕篝火跳舞、歌唱,表达对自然的感恩与祝福。

此外,在祭火的过程中,食物的选择也具有重要意义。祭火期间,人们通常会准备一些传统的食物,如羊肉、奶制品、草原特产等,这些食物不仅能增强身体的抵抗力,还象征着丰收与安宁。而在饮食方面,节令养生也有着严格的禁忌。例如,在寒冷的冬季,民间常有“冬至吃饺子”的习俗,认为此时食用热腾腾的饺子能驱寒保暖,增强体力。

现代生活中的传统节令养生

随着时代的变迁,祭火祈福活动虽不如往年般普遍,但节令养生的观念却依然渗透进现代人的生活中。现代人更加注重养生与健康,尤其在季节交替之际,如何顺应节气调节身体,已成为越来越多人的关注焦点。

例如,春季时,草原上的人们往往会通过调整饮食和作息,增强体力,保持充足的阳气。而在冬季,人们则更注重食物的保暖功能和身体的防寒保健,祭火活动不仅仅是民俗,更是一种调节生理和心理的方式。在乌兰察布地区,这种结合自然节令和健康养生的习惯依然在现代社会中传承着。

传统文化与诗意的共鸣

这片草原的火焰,仿佛是一种对自然与人类心灵的呼应。每一场祭火,都是对古老文化的致敬,也是对生活的美好期许。如同古诗所言:

“烽火连三月,家书抵万金。”——这句诗描绘了火与文化的深厚联系,象征着通过火焰传递希望与温暖。

“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”——春天的气息让万物复苏,祭火祈福也正是此时生命的一个新生。

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”——冬天的寒冷不仅要求人们注重身体的保暖,也提醒着祭火在此时的特殊意义。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”——在大自然的呼唤下,祭火活动与人类与自然的联系更加紧密。

结语

火焰的温暖和节气的更替,交织成了乌兰察布独有的生活旋律。无论是古老的祭火祈福,还是现代的节令养生,它们都表达着人们对自然的敬畏与对健康的追求。这种传统文化不仅让我们与祖先的智慧相连,也为现代人的生活提供了健康与和谐的力量。

起名大全

最近更新

- 八字

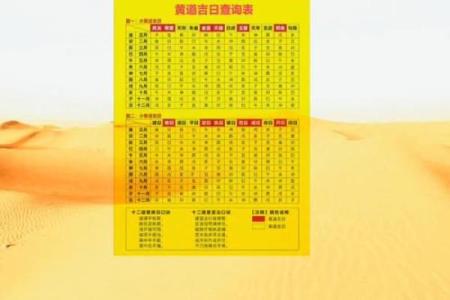

- 吉日

- 起名

- 节气