春节:团圆盛宴,感悟家国情怀

节令与团圆:感受春节的温暖与深意

春节,是中国传统文化中的重要节日,承载着浓厚的家国情怀与民族精神。在这个特殊的时刻,家家户户团聚在一起,围绕着丰盛的餐桌,分享一年的辛勤与收获,也表达着对未来的祝福与期盼。每年的春节,不仅仅是一个节日,它更是一种情感的传递,是历史与文化的交融,更是中国人心中永远不灭的团圆梦。

春节的由来与节气

春节源自于古老的农耕文化,是中国农历新年的开始。它通常发生在公历的1月或2月间,紧随立春而来。立春,作为春季的第一个节气,意味着万物复苏,象征着希望与新生。春节和立春的关系,体现了古人对自然变化的敬畏与感悟,也反映了中国人对农耕文明的深刻依赖。

从“岁寒三友”到“春风得意”,春节的气氛充满了人们对自然的礼赞。它不仅仅是节令的更替,更是古人借助季节变化寄托心愿、表达情感的时刻。随着岁月流逝,春节逐渐成为了亲人之间、朋友之间、乃至整个社会间联络感情的重要桥梁。

物候特征与农事禁忌

春节的到来,意味着寒冷的冬季即将结束,温暖的春天在悄然降临。大自然也在这时展现出一系列的物候特征——寒风渐退,春水初生,万物开始萌动。这些变化为农事活动的恢复提供了契机,也为新一年的农业生产奠定了基础。

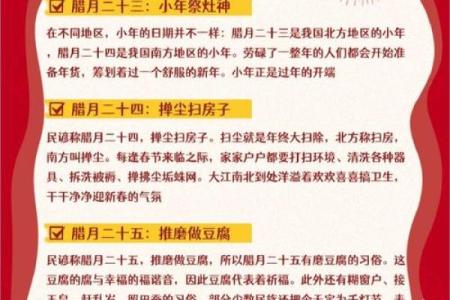

春节期间,许多地区有着各种禁忌和传统习俗。例如,春节的前一天通常会进行彻底的扫尘活动,俗称“除旧布新”,以祈求新的一年去除晦气,迎接好运。除夕夜,人们会守岁,直到新年的钟声敲响,象征着守护一年的平安与希望。而春节的饮食则有着丰富的文化寓意,如饺子、年糕、鱼、汤圆等,它们代表着富裕、团圆和好运。

在农事方面,春节时期,农民会根据节令调整耕作计划,准备种子、翻耕土地,迎接春耕的开始。随着时代的发展,许多现代城市的居民也保持着春节期间农事习惯,早早地种植一些花草,增添节日的气氛。

春节的饮食与民间活动

春节是一个食物丰富的节日,餐桌上的每一道菜肴都有着特别的象征意义。传统的春节美食,往往承载着人们对来年美好生活的期许。饺子是春节餐桌上不可或缺的美食,尤其在北方地区,饺子寓意着“更岁交子”,象征着辞旧迎新。南方则有年糕,寓意“年年高”,祝福来年步步高升。

除了食物,春节期间还有许多民间活动,尤其是拜年和放鞭炮。拜年是春节的传统习俗,亲朋好友互致问候,传递祝福,增进感情。放鞭炮则是为了驱赶邪气,保佑一年的安康。现代的城市虽然禁放烟花爆竹,但人们通过各种形式的庆祝活动,依旧能够感受到浓烈的节日氛围。

现代生活中的春节

随着社会的不断发展,春节的庆祝方式也发生了变化。在现代都市中,春节的庆祝方式更加多样化。家庭团圆依然是春节的核心,但很多人选择外出旅游,享受一个不一样的假期。同时,现代科技也为春节增添了新的元素。例如,视频通话让远在他乡的亲人可以共享团圆的时刻,电子红包取代了传统的现金礼物,更加便捷和时尚。

然而,春节的核心价值并没有改变。无论是传统的家庭聚餐,还是现代的数字化庆祝方式,春节依然是一个家庭和社会凝聚力的象征,是人们表达思念与祝福的时刻。每个人在这一刻,都会感受到深深的家国情怀——无论身处何地,心中那份对家的渴望、对亲情的依恋,始终未曾改变。

春节的诗意与人情

在古人眼中,春节不仅仅是一个节日,更是一个充满诗意的时刻。正如唐代诗人王安石所言:

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”

这句诗表达了春节的欢庆气氛与自然界的和谐交融,春风吹拂,岁月更新。春节不仅仅是时间的更替,它更是万物复苏的象征。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”

这句诗出自唐代诗人王安石,诗中的“新桃换旧符”揭示了春节的传统习俗,贴春联是每年春节的一个重要活动,象征着辞旧迎新,祈求新一年的好运与福气。

此外,宋代的陆游也在《除夜》一诗中表达了春节的团圆情怀:“今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。” 这一句诗描绘了春节前夕温暖的气息,昭示着春天的到来,也传达了人们对美好生活的向往。

在这个春节的时刻,我们通过诗词、传统习俗、家庭团聚,感悟着浓浓的家国情怀与永恒的团圆梦。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气