端午节,赛龙舟的背后,探寻传统习俗

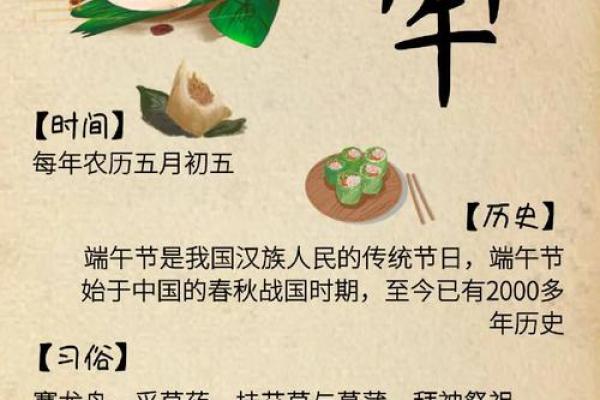

每年的农历五月初五,正是中国传统的龙舟竞渡之时。这一节日的背后,藏着丰厚的历史文化底蕴。龙舟竞渡不仅是一项激烈的体育赛事,更是人们传承千年的民间习俗与节气文化的结合。让我们一同走近这个传统,了解它的由来与背后的故事。

节气由来与物候特征

五月初五,正值夏季即将来临,阳光炽热,气温升高。这个时节是立夏后的第一个重要节气——端午节。根据农历的安排,这一天正好在夏季的第三个节令“夏至”前夕。这一天,古人认为阳气最旺,易引发疾病,因此,在端午节时,人们通过祭祀、祈福等活动来抵御灾厄。

《诗经》里曾提到:“五月五日天晴时,鸭头倒,草木枯。”此时正是百草发芽,炎热气候初现的季节。大自然的变化,成为了这一节令和节日的象征。

民间活动与饮食习俗

端午节最为人知的活动便是龙舟赛。龙舟竞渡源于古时人们为了纪念屈原,而逐渐演变成今日的传统赛事。相传屈原跳江自尽后,百姓纷纷划船出海,打捞屈原的尸体。为了防止鱼类侵食,人们还将粽子投入江中,希望鱼类不会觊觎屈原的遗体。因此,赛龙舟与吃粽子,成为端午节的传统习俗。

粽子,作为端午节的重要食品,种类繁多。每个地方的粽子各有特色,有的用糯米包裹肉类、豆沙等食材,有的则加入枣、咸蛋黄等配料。每一口粽子都凝聚着家人团聚的温情,象征着健康与长寿。传统粽子的制作需要耐心与技艺,而如今,随着现代化的发展,市面上也出现了各种创新口味的粽子,从经典的咸肉粽到甜味粽子,应有尽有。

在这一天,人们还会饮用雄黄酒,古人相信它能驱邪避祟。雄黄酒以雄黄为主料,配以多种草药,具有驱虫避邪、清热解毒的功效。无论是大街小巷,还是田间地头,端午节当天,人们都会举行各种庆祝活动,享受着与家人朋友共度佳节的时光。

农事活动与禁忌

端午节与农业息息相关。在古代,端午节是农民们结束春耕、进入夏季田间劳作的时刻。此时,农民们会通过举办祭祀活动,感谢大自然的馈赠,并祈求丰收。在古代,许多地区的人们认为端午节这天的风力、气温、降水量等气象变化,直接影响着当年的农作物生长,因此有许多与农事相关的仪式与禁忌。

例如,端午节期间人们常常穿戴五色线,这些五色线的颜色分别象征着金、木、水、火、土五行,寄托着五谷丰登、五福临门的美好祝愿。此外,民间还流传着一些端午节的禁忌,如忌与亲友争执、忌食生冷食物等,这些禁忌不仅仅是为避免身体不适,更有着对传统文化的尊重与传承。

现代生活中的端午节

随着时代的发展,端午节的传统习俗在现代社会依然被传承着,且随着人们生活方式的变化,传统活动也逐渐融入了现代的元素。现代人依然会享受赛龙舟的刺激与粽子的美味,但更注重与家人朋友的聚会和共享。而端午节也成为了人们放松身心、释放压力的一个好时机。

在都市生活中,赛龙舟这一传统赛事虽已不再是每个人参与的日常活动,但不少城市仍然保留着龙舟赛的盛大场面,吸引着游客与市民参与。在商业化的推动下,端午节的庆祝方式愈发多样化,尤其是在现代社交媒体的影响下,越来越多的创新活动出现在端午节期间,如线上粽子比赛、龙舟文化节等,极大地提升了节日的热度与参与度。

这一天,微博、微信等社交平台上也充满了与端午节相关的内容。许多人通过这种方式分享节日的欢乐,传递家族与亲友之间的祝福。现代科技为传统节日注入了新的活力,让这份节日的情感跨越时空、传遍四方。

诗词中的端午

端午节与诗词有着深厚的渊源,许多古代诗人曾在端午时节表达他们对家国情怀的热爱与思考。屈原的《离骚》中有:“既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。”他的辞章传达了对国家和人民的深切关怀,也让后人感受到端午节的独特文化价值。

唐代诗人杨万里也曾在《端午》一诗中提到:“五月五日天晴时,粽叶飘香祭屈原。”这几句诗简洁却道出了端午节的精髓——祭祀屈原,传承文化,而这一切都在粽叶的香气中得到了体现。

古人的智慧与情感,流淌在粽子与龙舟之中,成为了岁月的见证。而今天,我们通过现代的方式,继续着这份传统的延续。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气