清明节:清明节的传统习俗与节气养生

清明节是中国传统文化中具有重要意义的节日之一,既是祭祖扫墓的时刻,也是春季节气的重要节点。在这一天,人们不仅会进行一系列的祭祀活动,还有与大自然的变化和养生息息相关的传统习俗。在这个时节,万物复苏,生机盎然,正是人们调养身体、顺应自然的最佳时机。

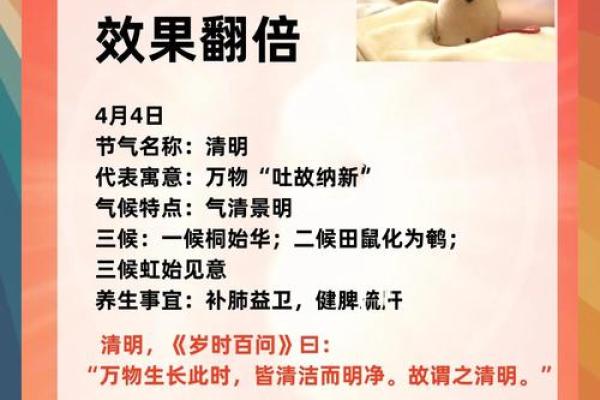

节气由来

清明节气出现在每年的4月4日至6日之间,位于二十四节气中的第四个,标志着春季的中期。清明的名字来源于其时节的气候特点,气温回升,天气清爽,空气湿润。自古以来,清明既是节气,又是节日,历史悠久,具有深远的文化内涵。

在古代,清明作为节气,象征着春耕春种的时节,农人们忙于播种,土地逐渐变得肥沃。随着气温回升和降水增多,农作物生长迅速。而清明作为节日,则与祭祖、扫墓紧密相关,体现了中国传统的孝道文化与对祖先的敬仰。

物候特征

清明节气的物候特征主要表现在“草长莺飞,二月天”——万物复苏,鸟语花香,气候温和。春风拂面,万象更新,田野中的麦苗、油菜花等逐渐抽穗开花,生命力显现。清明时节是自然界从寒冬到春暖的过渡时期,草木生长的势头愈加旺盛,仿佛大地正在苏醒。此时,温度适宜,湿度增加,也为农事活动提供了极好的条件。

此时节气,正是人们进行身体调养的好时机。根据传统养生学的理论,春季应顺应“生发”的特点,调整作息,保持心情愉悦,避免过度劳累,增强体质,为接下来的夏季做好准备。

民间活动

清明节不仅仅是一个农事节气,它还承载着丰富的民间活动。祭祖扫墓是最重要的传统习俗之一,代表着后代对先祖的尊敬与怀念。在这一天,许多人会前往祖坟,进行扫墓、献花、烧纸等活动,表达对已故亲人的思念与尊敬。

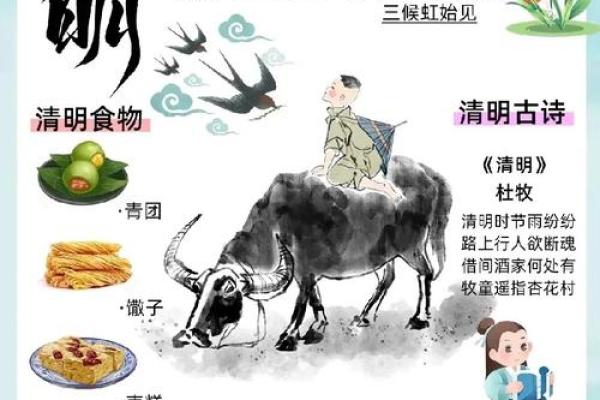

清明节时,人们还会进行踏青活动,春风拂面,外出走亲访友,感受大自然的美好,增强体质。古人有云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,这句诗歌反映了当时扫墓祭祖与踏青活动相结合的情景。

此外,清明节的传统饮食也极具特色。在南方,许多地方会制作青团,青团是以艾草或蒿草为主要原料,外皮绿意盎然,寓意着春天的生机和清明时节的清新。在北方,吃寒食也是清明节的传统习俗之一,寒食节之前的几天,人们会禁火、不吃热食,转而以冷食为主,象征着对祖先的敬畏与纪念。

现代生活的关联

尽管现代社会的生活方式发生了巨大变化,但清明节的传统文化依然深深地扎根在中国人的日常生活中。现代人在忙碌的工作和生活中,依然会抽空祭祖扫墓,寄托对已故亲人的思念之情。同时,踏青、亲近自然的活动也成为了现代人放松心情、舒缓压力的良好途径。

在养生方面,现代人越来越注重节气养生,清明节作为春季养生的重要时机,人们也开始注重保持身心的和谐。此时正是春季养肝的好时机,注重食疗与调理,不仅能够调养身体,还能增强免疫力。清明节后气温逐渐升高,湿气较重,饮食上可以多吃一些利水去湿的食物,如绿豆汤、荠菜、香椿等,既符合清明节气的特点,也有助于身体的健康。

现代人对清明节的理解,不仅仅停留在传统的祭祀活动上,还延伸到了文化的传承与生活的养生上。每逢清明,人们不仅要清扫先祖的墓碑,更应清扫心中的尘埃,让自己以更为平和的心态迎接生活的挑战。

这时节,百花争艳,翠绿如意,正如唐代诗人杜牧所说:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这句诗用形象的画面展现了清明时节的氛围,也让人联想到这一时节人们的心情——既带着对故人的怀念,又充满了对未来的希望与展望。

在春光明媚的日子里,走出家门,放眼远望,草长莺飞,给人一种无比的舒适感。清明节,不仅仅是一个祭祀的日子,它更是一种人与自然、人与先人的精神沟通方式。正如李白在《清明日对青楼怀古》中所言:“清明时节,祭扫多,杏花微雨,故人泪。”这句诗蕴含着深深的哀思,也提醒我们,在这一时节,除了祭祖扫墓,更多的是对生活的珍惜与感恩。

在这个春意盎然的时节里,我们不仅要祭奠先人,也应珍惜每一个与家人相聚、与自然亲近的时刻,让生活更加充实、更加有意义。

起名大全

最近更新

- 清明节:祭祖踏青,感悟生命与自然的和谐

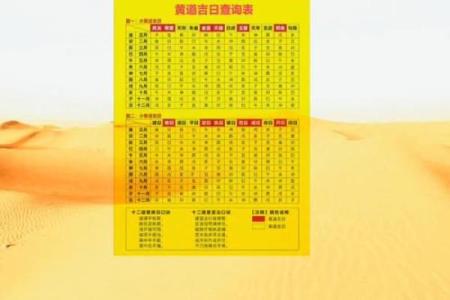

- 2026年04月16日订婚符不符合黄道吉日 订婚适合吗?

- 翁姓男孩聪慧伶俐的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 2026年农历三月初九乔迁选的是良辰吉时吗? 今日乔迁入住吉利吗?

- 2026年04月19日提车是上上吉时吗? 提新车是好日子吗?

- 诩字五行格局破解:颠覆传统,你的性格如何影响运势?

- 2026年04月18日提车是黄道吉日吗? 提车买车有问题吗?

- 2026年05月02日领证是黄道吉日不? 登记结婚算好日子?

- 2026年04月24日乔迁符不符合黄道吉日 今天乔迁怎么样?

- 2026年1月24日祀灶在几点适合 祀灶的吉时查询

- 姓徐有新意的男宝宝名字,如何取才显灵动?

- 2026年1月24日布置电路能不能

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气