桂林元宵:花灯璀璨,感悟中华传统文化

元宵节的节气由来与物候特征

元宵节,作为中国农历新年的最后一个重要节日,通常在每年农历正月十五日举行。这个节日不仅仅是节庆的终点,更象征着人们对新一年美好生活的向往与期盼。元宵节的起源可以追溯到汉朝,最早是为了庆祝农历新年的圆满结束,并对即将到来的春季表示迎接与祝福。

元宵节的物候特征也与大自然的节令变化紧密相关。正月十五日,气候逐渐回暖,春风吹拂,万物复苏。此时,白昼逐渐变长,寒冷的冬天已经过去,大地开始恢复生机。元宵节所在的时节正是“春分”的前奏,草木萌发,花开鸟鸣,是一年中最具希望与活力的时光。

民间活动与饮食习俗

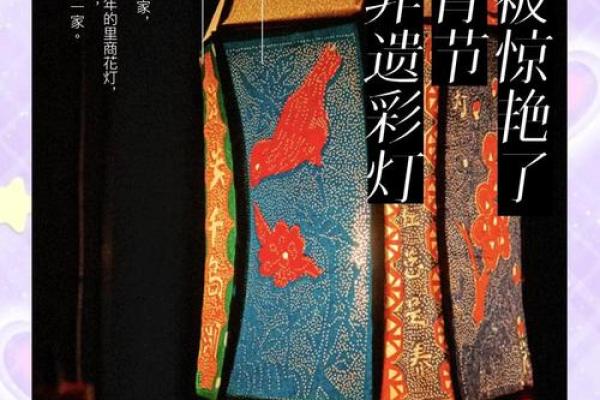

元宵节的庆祝活动形式丰富多彩,各地的传统民俗独具特色,但最为人们熟知的,莫过于赏花灯、吃元宵以及猜灯谜等活动。元宵节的花灯璀璨,承载了人们对幸福生活的祈愿。在这个夜晚,街头巷尾悬挂着各式各样的彩灯,形态各异、色彩斑斓,仿佛一个人间仙境,点亮了节日的欢愉与温暖。

吃元宵是元宵节的传统习俗。元宵,又称汤圆,是用糯米粉制成的圆形小吃,内有不同口味的馅料,寓意着团圆与和睦。在北方,元宵多为甜口,馅料以芝麻、豆沙为主,而在南方,元宵则以咸口为主,内含肉馅、海鲜等。无论南北,元宵都是人们在这一夜团聚、共享的美味佳肴,象征着全家团圆、幸福美满。

除了饮食,元宵节还有猜灯谜、舞龙舞狮等民间活动,这些活动不仅增添了节日气氛,还让人们在欢庆中传承传统文化。

元宵节的农事禁忌与生活联系

在元宵节的传统农事活动中,有一些禁忌和习俗需要遵循。民间相信,在元宵节晚上,如果家里没有吃元宵或没有团聚在一起,会影响到接下来一年的运势。因此,元宵节成为了家人团圆的重要时刻,象征着家人之间的亲密无间和对未来的美好祝愿。

此外,元宵节有着浓厚的节令性质。元宵节的到来,意味着春耕即将开始。农民会在节前进行一些简单的农事准备,像是修整农具、准备播种等。在许多地方,元宵节还有扫墓祭祖的习俗,表现出人们对祖先的敬仰和对家庭传承的重视。

在现代生活中,元宵节已经成为了一个文化盛宴,大家通过各种途径来庆祝这一节日。从传统的家宴到商业化的灯会展示,再到社交平台上分享节日快乐,元宵节在今天依然具有极高的社会价值与文化认同。

元宵节与现代生活的融合

随着社会的进步与现代化,元宵节的庆祝方式也发生了诸多变化。除了传统的观灯赏花、吃元宵等活动,现代社会还将元宵节与各种娱乐形式结合,形成了丰富多彩的文化氛围。许多城市会举办灯光秀、音乐会等大型活动,吸引了大量游客和市民的参与,成为了城市文化的重要组成部分。

与此同时,现代科技的进步也让元宵节的庆祝活动更具互动性与创意。例如,许多地方开始利用虚拟现实技术(VR)举办线上灯会,节日的欢庆不再局限于线下场景,增加了更多参与性和娱乐性。

即使在繁忙的都市生活中,元宵节依旧成为人们回归传统、寻求内心温暖的一种方式。无论是与亲友围坐在一起吃元宵,还是走出家门参与灯谜竞猜,人们在这一夜总是能感受到浓浓的节日氛围与传统文化的底蕴。

元宵节的诗意呈现

“火树银花合,星桥铁锁开。”——这句出自唐代诗人苏味道的《正月十五夜》生动地描绘了元宵节夜晚灯火辉煌的景象。灯火璀璨的夜晚,不仅是视觉上的享受,更让人心生诗意与对生活的热爱。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”——这句来自唐代王安石的《元日》,描绘了新年伊始的繁华景象。元宵节作为新春的收尾,它的庆祝方式无疑也是对新年的一种祝福与期待。

“今夜元宵共团圆,不觉泪满巾。”——元宵节的团圆意义深远,无论是在家乡,还是在他乡,与亲人团聚的时刻总能激起人心底最温暖的情感。

“灯火阑珊处,年年共此时。”——元宵节带给人们的是一年一度的团聚与温馨,无论世事如何变迁,这份节日的情感总在心底驻留,成为岁月长河中的美好记忆。

通过这一场场灯火辉煌的庆典,元宵节将传统文化的深厚底蕴和现代生活的活力紧密联系,展现了中华文化的生生不息与代代相传。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气