清明节:如何通过节气养生,保持身体健康

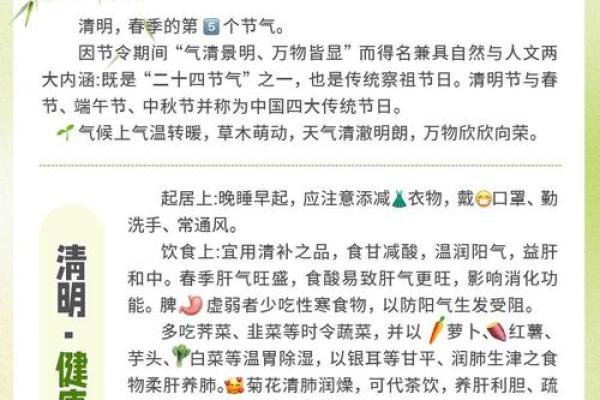

清明节,是中国二十四节气中的第五个节气,通常出现在每年的4月4日至6日之间。它标志着春季的尾声和夏季的开始,气候逐渐温暖,万物复苏。清明节不仅是祭祖扫墓的传统节日,也是养生保健的一个重要时机。通过合理的节气养生,可以帮助我们更好地适应季节的变化,保持身体的健康。

节气由来与物候特征

清明节最早起源于古代的寒食节,传说与春秋时期晋国的介子推有关。介子推为国捐躯,忠诚之心感动了百姓。后来,人们为了纪念他,在这一天不生火做饭,以示敬仰。经过漫长的发展,寒食节逐渐与祭祖扫墓的活动结合,演变为今天的清明节。

从气候角度看,清明节时,天气开始回暖,白天渐长,夜晚逐渐变短。此时,气温升高,空气湿润,非常适宜植物生长。然而,温度波动较大,气候也较为潮湿,容易引发一些春季常见的疾病如感冒、过敏等。因此,清明节养生需要特别注意调节作息和饮食,保持身体的平衡。

民间活动:祭扫与饮食

清明节最为人熟知的活动是祭扫墓地,扫墓和祭祖是为了表达对先人的敬意与怀念。古人认为,清明时节是先祖灵魂归来的日子,祭扫活动有着祈福保安、驱邪避灾的意义。现代人虽然多了忙碌的生活,但许多人仍然保持着祭扫祖先的传统,以此传承文化和亲情。

此外,清明节期间的饮食文化也充满了传统特色。北方的清明果、南方的青团都成为了人们在这个时节必不可少的食品。清明果以艾叶为原料,口感清香,具有清热解毒的作用,青团则是用新鲜的草本植物和糯米粉制作而成,色泽青翠,寓意着春天的勃发与生命的重生。清明节食物多以清淡、健康为主,适合这个季节的养生需求。

农事与禁忌

清明时节,也是春耕播种的最佳时期。农业上,清明是春耕最忙碌的时节,农民开始忙于插秧、播种等农事活动,因此清明节也有着“春耕清明”的说法。农事活动需要根据天气变化及时调整,避免春寒或降雨的影响。

清明节的禁忌也颇为讲究。例如,传统上人们会在这一天避免进行剧烈的运动,因为清明气候潮湿,过多的劳累容易引起风湿病或关节疼痛。此外,清明节也是“扫墓慎言”的时刻,祭拜先人时应保持庄重和安静,不宜过多谈笑,以示对先人的尊敬。

现代生活中的清明节养生

在现代社会,清明节的传统活动虽然依然保留,但更多的人开始注重节气养生的实际应用。清明节是一个适合排毒养生的时机,此时大自然逐渐回春,人体的阳气开始恢复,人体的新陈代谢也进入了一个较为活跃的状态。因此,清明时节,保持适当的锻炼与合理的作息是非常重要的。建议早睡早起,保持充足的休息,避免熬夜,这样有助于增强身体的免疫力,预防春季常见的疾病。

饮食方面,清明节也是养肝护肝的最佳时机。春季是肝脏功能最为旺盛的季节,应当以清淡、绿色、富含纤维的食物为主,如青菜、豆芽、草莓等,以帮助肝脏解毒,促进体内的血液循环。同时,避免油腻和过重的食物,减少对肝脏的负担。

诗词中有云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗反映了清明时节的特殊氛围,也提醒我们在这个时节,内心应当保持清明,外界的纷扰不可影响我们健康的节奏。

同时,春风拂面,“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”这句诗形象地表现了清明时节春回大地、万物复苏的景象,提醒我们要随着季节的变化,调整身心状态,以更好地迎接生活的挑战。

清明节不仅是祭奠先人的时刻,更是我们身心调养的重要时机。在这一天,记得多亲近自然、调整作息、保持健康饮食,让身心得到充分的滋养,度过一个充满生气与活力的春天。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气