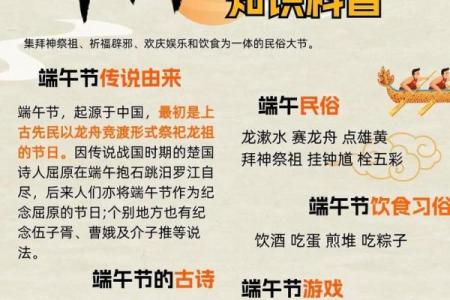

端午:龙舟竞渡,传承古老节日文化

端午节是中国传统节日之一,它传承了几千年的文化,也融入了现代生活,成为人们喜爱并期待的时刻。每年农历五月初五,随着节气的更替,龙舟竞渡和粽子飘香成为这一节日的代表。它不仅仅是一个节日,更是中华文化中的一个象征,蕴含着丰富的历史与情感。

节气由来与物候特征

端午节的由来与中国古代的天文历法密切相关。五月初五,正值夏季的开始,也是阳气最旺盛的时节。这一时段正是五行之中“火”的气候表现,万物生长繁荣,生机盎然。在古代,五月被视为阴气最重的时节,也是防疫驱邪的关键时期。为了驱赶邪气,古人通过各种仪式来保障健康与平安。

在物候方面,端午时节,气候炎热,雨水增多。田野里的庄稼开始茁壮成长,特别是稻谷、麦子进入成熟期,农民们忙于田间的收割和播种。此外,这也是蚊虫滋生的季节,人们为了预防瘟疫,常常会用香包、艾草等驱逐病邪。

民间活动:饮食与习俗

端午节最为人知的传统活动当属吃粽子。粽子是一种用糯米、红枣、咸蛋黄等材料包裹而成的食品,种类繁多,口味独特。不同地区的粽子有所差异,如北方的粽子偏甜,南方则多以咸鲜为主。包粽子的过程,象征着人们在这个时节里希望通过传统的食品,来祈求家人健康与平安。

龙舟竞渡则是端午节的另一大特色。龙舟竞赛的起源与古代人们对水神的崇拜有关。传说屈原投江自尽后,百姓划船来救他,后人便将这一行为转化为龙舟比赛。每年到这个时候,各地都会举行激烈的龙舟竞渡,场面十分壮观。赛龙舟不仅是一项体育活动,更是一种传承文化的方式,体现了团结和力量。

在一些地方,端午节还与农事活动紧密相连。许多农民会选择在这个时节进行土地的灌溉和耕种,端午节因此也与丰收的象征挂钩。

禁忌与民间信仰

端午节不仅仅是庆祝的时刻,也是人们祈求吉祥的时节。根据传统习俗,端午节期间有许多禁忌与忌讳。例如,忌言不吉的语言,避免过多的争执,以免招来不幸;一些地区的人们还会佩戴艾草和香包,以驱邪避灾。艾草被认为具有强烈的驱除邪气作用,因此在端午节时挂艾草,代表着消灾祈安。此外,端午节期间,家庭会举行祭祖活动,祈求祖先保佑,保家卫国。

现代生活中的端午节

随着时代的发展,端午节在现代社会依然保持着浓厚的节日氛围。虽然人们的生活方式和节庆活动有所变化,但粽子和龙舟竞渡仍然是节日不可或缺的一部分。现代城市里,端午节的庆祝活动已经不仅仅局限于家庭聚会和地方性的庆典,越来越多的商业活动、旅游活动也开始围绕端午展开。

此外,随着健康意识的提高,现代人们的饮食也更加注重营养与健康。在传统的粽子基础上,越来越多的低糖、低脂、素食粽子应运而生,符合现代人对健康的需求。这些新型粽子不仅保留了传统的美味,还能满足人们的不同口味和需求。

与此同时,龙舟竞渡作为一项深具文化底蕴的传统运动,随着大众体育热潮的兴起,也在现代社会获得了新的发展。各地的龙舟比赛吸引了大量游客和运动员参与,已成为一种集体育、娱乐、文化为一体的重要活动。

诗词中的端午

端午节作为中国文化的重要组成部分,在古代文人笔下有着浓厚的表现。如唐代诗人屈原的《离骚》:“既替余以蕙纕兮, 又申之以揽茞。”表达了屈原忠诚于国家的情感,也让人们对于端午节有了更多的思考和纪念。

另一首诗《端午日》出自唐代杜牧:“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”这首诗将端午节与自然界的气象联系起来,展现出浓烈的节气氛围和时代特色。

在现代,端午节依然是一个充满情感的时刻,不仅仅是因为历史的延续,也因为它承载着人们对美好生活的向往和追求。

端午节,既是一个民族的节日,也是一个跨越时间与空间,凝聚着人们情感与文化的象征。在这个时节里,无论是在粽香弥漫的厨房,还是在波澜壮阔的赛道上,端午节都传递着人们对生活的热爱和对传统的敬仰。

起名大全

最近更新

- 2026年农历三月十三乔迁行不行 乔迁入宅是否合适宜?

- 冬至:团聚共餐,温暖冬日习俗

- 2026年农历三月初二这日子订婚旺不旺? 提亲有问题吗?

- 2026年农历二月初一结婚是上上吉时吗? 办喜事合不合适?

- 2026年05月16日安门是黄道吉日吗? 安门是好日子吗?

- 2026年农历三月廿四搬家是否大吉? 今日乔迁搬家吉利吗?

- 五行格局升级指南:客五行性格,如何打造你的完美人生?

- 2026年03月22日装修合不合适? 这日子装修好吗

- 2026年农历三月廿二领证符不符合黄道吉日 今日登记领证好吗

- 2026年05月07日领证合适吗? 领证能算好日子吗

- 2026年05月15日安门吉利吗? 今日安装大门吉利吗?

- 五行格局大揭秘:性格解析中的误区与颠覆,反而助你找到真我

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气