法华节:感恩佛恩,传递心灵养生

感恩佛恩,传递心灵养生的法华节

法华节,又称为法华会,是佛教的重要节日之一,纪念佛陀为众生传法的殊胜时刻。这一节日承载着佛教的智慧与慈悲,也是信徒们感恩佛恩、传递心灵养生的重要时刻。每年的法华节,随着传统的庆祝活动,赋予了人们更多的内省与思考,同时也带来了身体与心灵的双重养生。

法华节的由来

法华节源于佛教的经典《法华经》。这本经书记录了佛陀与弟子们的言传身教,传递着深刻的法理,倡导普度众生,度化有情的智慧。法华节的设立,意在纪念佛陀在法华经中所宣讲的佛法,尤其是其普及性和广泛性,意味着每个人都可以成佛。法华节不仅是一种宗教仪式的延续,也是对佛教信仰的一种深刻表达。

法华节的物候特征

法华节的庆祝活动通常与农历的特定节日相吻合,通常发生在春末夏初之时。这个时节,气候温暖,万物复苏。自然界呈现出一片生机勃勃的景象,正如佛法中的智慧,万物互相依存,和谐共生。尤其在中国传统文化中,这一季节常常是农事繁忙之时,正好与法华节的庆祝活动相呼应。

这一时节,田野间绿意盎然,夏日的气息已经悄然升起,空气中的湿气带来了丰收的希望。许多地区的农民会在这个时刻为自己的庄稼祈福,祈愿土地能够滋养万物,带来丰收。

法华节中的民间活动

在法华节的传统庆祝活动中,信徒们通常会参与一系列的仪式活动。烧香、念经、放生等是常见的活动形式,这些活动不仅仅是宗教行为,也充满了对自然、对生命的尊重。在部分地方,人们会参与捐赠、施舍等慈善活动,帮助需要帮助的弱势群体。

在这一时节,一些特殊的食品也会出现在民间,供人们共享,作为对佛陀的敬仰和感恩。例如,素食在法华节期间尤为流行,信徒们通过食用素菜,表达对生命的尊重与对佛法的虔诚。常见的素食如素包子、素菜汤、米饭等,都是节日期间必不可少的美食。

此外,在农村地区,法华节与农事的关系尤为紧密。农民们会在这一天举行祭天祭祖的仪式,祈求来年的农作物丰收。这一习俗也提醒人们感恩自然、感恩大地,正如佛法中提到的“无常之理”,一切万物皆为因缘所生,须珍惜当下。

现代生活中的法华节

虽然法华节的庆祝活动延续了千年,但在现代社会,它的意义和形式也发生了变化。今天,许多人通过佛教的教义寻求内心的平静与和谐。法华节不仅仅是宗教活动的一部分,也成为了人们感恩生活、感恩自然、感恩心灵的一个重要时刻。

在现代社会,法华节已不再局限于寺庙与信徒之间的互动,越来越多的人开始关注节日的精神内涵。通过静心冥想、练习瑜伽、参加义工活动等方式,许多人在这一节日中体验到心灵的滋养。实际上,法华节的宗旨——普度众生,广施慈悲——不仅是宗教的号召,也是现代社会对人文关怀、社会责任感的呼应。

诗词的传承与法华节

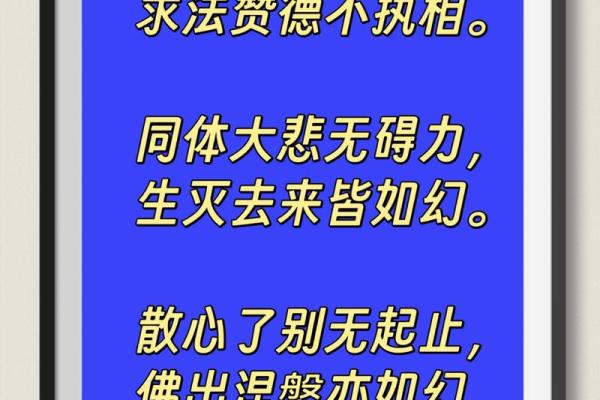

法华节作为佛教的重要节日,它的意义深远,不仅体现在宗教的层面,更在文化和哲学上给人以深刻的启迪。在节日的庆祝中,诗词作为文化的传承,常常与法华节紧密相连。比如,唐代诗人白居易在其诗《草堂》里写道:“有佛慈悲心自宽,何须诉苦怨天难。”这一句诗深刻表达了感恩与慈悲的精神,契合法华节的主题。

再如宋代陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中提到:“无事可做空心静,只有愁来似梦难。”这一诗句则暗示了内心的平静与反思,正是法华节鼓励人们在冥思与修行中寻找心灵的平衡。

此外,唐代王维的《山居秋暝》亦提醒人们通过与自然和谐相处,达到内心的宁静与安宁:“空山新雨后,天气晚来秋。”这一诗句正与法华节传达的内在养生理念相契合。

在现代社会,法华节不仅是佛教徒的节日,它的内涵已经渗透到每个人的生活中,成为心灵的洗礼与净化。通过这一节日的庆祝与反思,人们能够从日常的忙碌与压力中暂时抽离,找到内心的宁静与平衡,从而带来身心的真正养生。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气