中秋:赏月团圆,感受传统文化

中秋节,作为中华文化中最具代表性的传统节日之一,一直以来都深受人们的喜爱与重视。在这个特别的日子里,大家会齐聚一堂,赏月团圆,共享美好的时光。除了团圆的象征,中秋节还有着丰富的文化内涵,既与自然节气息息相关,又蕴含着众多民间活动和习俗。让我们从节气的由来、物候特征、民间活动以及现代生活的联系等方面来探讨中秋节的多重面貌。

节气由来与物候特征

中秋节的时间是每年农历八月十五,这个时节正值秋高气爽,天气渐凉,白昼逐渐缩短,夜晚变得更长。秋季是丰收的季节,特别是在农田中,稻谷、玉米、苹果等作物进入了最好的收获时期。正因如此,中秋节也成为了庆祝丰收、感恩自然的重要时刻。

中秋节所对应的“秋分”节气,意味着阳光直射地球赤道,昼夜几乎相等。此时太阳的光辉最为温和,气候宜人,人们常常会借此时节举办各种庆祝活动。自然界的变化也给人带来了清新的感受,使得这一时期的节日氛围尤为浓厚。

民间活动与习俗

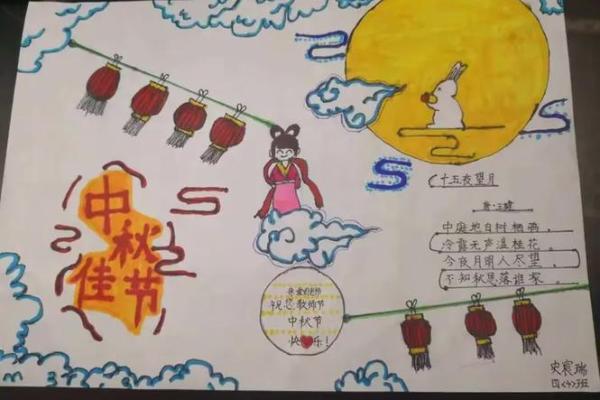

每逢中秋,赏月是最重要的民间活动之一。月亮在中国文化中象征着团圆和美好。无论身处何地,远离家乡的人都会在这一天回到家里与亲人共度良宵,仰望明月,寄托思念。月饼是中秋节的传统美食,象征着团圆与丰收。各地根据不同的文化特色,制作不同口味的月饼,分享给亲朋好友。

除了赏月和吃月饼,很多地方还有放天灯、赏花灯、歌舞表演等活动。在江南水乡,传统的中秋节活动还包括了“闹花灯”与“月亮宴”,人们在赏月的同时,也通过灯笼和彩灯展示着对明月的敬仰与对未来的美好祝愿。

在一些地方,农事活动与中秋节紧密相连。由于秋季是丰收的时节,农民们会举行祭月仪式,祈求来年再获丰收,感恩大自然的恩赐。而在一些传统的乡村,禁忌也成为了节日的一部分。例如,中秋节前后,人们通常避免大规模的婚嫁活动,认为这会带来不必要的麻烦与不吉利。

现代生活中的中秋节

随着社会的进步和现代化的发展,中秋节的庆祝方式也发生了变化。城市化进程让更多人无法像以前那样与家人团聚,但通过互联网、视频通话等现代科技手段,越来越多的家庭依然可以共享这份团圆的温馨。此外,一些企业和商家也会在这个时节推出各种创新的月饼口味、节日礼品,以满足现代人对节庆文化的新需求。

在现代社会,虽然传统的饮食和民间活动仍然保留,但中秋节已经不单单是一个家庭团聚的节日,它也成为了人们休闲娱乐、放松心情的好时机。很多人会选择在这个节日里旅行、参加户外活动,享受自然的美好。

诗词与中秋的情感表达

“但愿人长久,千里共婵娟。”这句唐代诗人苏轼在《水调歌头》中写到的诗句,正是对中秋节团圆美好情感的生动表达。月亮作为团圆的象征,常常成为人们情感的寄托。无论距离多远,明月的光辉总能穿越千山万水,带来相思与祝福。

此外,唐代的张九龄在《望月怀远》中也写道:“海上生明月,天涯共此时。”月亮是普遍的存在,它不仅照耀大地,也照亮了每一个思乡之人的心。每年的中秋之夜,多少人站在月下,回忆起远方的亲人,感受到那份超越时空的亲情。

而李白在《静夜思》中则以简洁的语言表达了对故乡的深深思念:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”中秋节,既是赏月的时刻,也是人们对故乡与亲人的深切怀念。

通过这些诗词,我们可以感受到中秋节不仅是一个节庆,它也承载了人与人之间深厚的情感和对美好生活的向往。

在这个充满温馨与思念的节日里,我们不仅与家人团圆,还与传统文化的精神相连接。无论时代如何变迁,中秋节的意义始终未变,它是人们心灵的港湾,是温暖与希望的象征。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气