端午节:包粽传承,感悟传统文化

端午节是中华民族传统的节日之一,每年的农历五月初五,家家户户都在这个日子里忙碌着包粽子、赛龙舟,纪念着伟大的爱国诗人屈原。端午节的庆祝活动不仅仅是一场形式上的仪式,更是一种代代相传的文化传承。通过对这些传统活动的参与,人们得以感悟和继承祖先留下的宝贵文化遗产。

节气由来:夏至前的民俗传承

端午节与夏至紧密相关,是中国传统二十四节气之一——小满与夏至之间的节气。小满之后,气温逐渐升高,万物生长旺盛。而五月初五这一日期正值夏季的临近,也是农作物的生长高峰期。端午节作为古代的“驱邪避疫”节日,传统上有着“避暑驱邪、安康长寿”的寓意。

传统上,端午节是为了解决古人对夏季湿热病害的担忧,带有浓厚的祭祀和防病驱邪的功能。尤其是在古代,人们常常用药草、香囊等来辟邪,而端午节的习俗就是基于这种民间信仰和需求。

物候特征:初夏时节的气象变迁

进入五月,气温开始迅速上升,阳光强烈,空气湿润,正是小麦、玉米等农作物生长旺盛的时节。传统上,端午节这一天正是检验一季农作物生长状况的时候,因此也成了农业社会的重要节令之一。

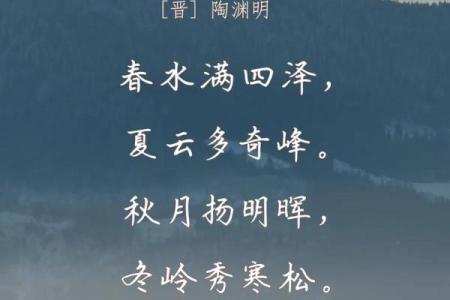

在自然界中,端午节也具有特殊的物候特征。五月的清晨,露水浓重,空气湿润,给人一种清新而湿润的感觉。田野里的农作物绿意盎然,风吹过,水面泛起粼粼波光。正如诗人所言:

“朝霞映照江水青,端午香粽气味新。”

这正是初夏时节大自然给予我们的馈赠,让人感受到夏季的勃勃生机。

民间活动:包粽子、赛龙舟,丰富的节日习俗

端午节最具代表性的活动就是包粽子和赛龙舟。包粽子作为传统美食,不仅仅是为了满足口腹之欲,更是体现着家庭和睦与亲情的象征。每年的端午节前夕,家家户户都会聚在一起,挑选糯米、红枣、咸蛋黄、肉类等食材,包裹在竹叶里,等待蒸煮。包粽子的过程,既是一项技艺活,也是一种传承与团结的象征。

赛龙舟则是一项由来已久的传统体育活动,每年在端午节当天都会在江河湖泊上举行。赛龙舟不仅是一项娱乐活动,它的背后蕴含着丰富的文化寓意。它象征着人们对屈原的纪念,同时也体现了中华民族团结拼搏、奋勇向前的精神。

“龙舟破浪,气吞万里如虎。”这句诗便生动描述了赛龙舟的气氛和场面,突显了端午节作为一项充满激情与活力的民间活动。

除了包粽子和赛龙舟,端午节还与农事息息相关。在古代,端午节时农田中大多数作物已经成熟,农人们开始进行季节性的农耕工作,农忙的节令气氛充斥在乡村。而在这一天,一些禁忌也在民间流传开来,比如忌口某些食物,忌外出打水等,旨在避免病邪。

现代生活中的端午节:传统与现代的融合

随着时代的发展,端午节的庆祝方式也在不断演变。在现代社会,包粽子和赛龙舟已成为不少城市居民的必备活动,成为家庭、朋友、公司等团体联络感情的好时机。粽子的种类从传统的肉粽、甜粽,发展到了现代的素粽、巧克力粽等,口味的多样化充分体现了现代人在保留传统的同时,也对生活多样性的追求。

如今,端午节不仅仅是传统节日的简单传承,更与现代生活紧密相连。在这一天,一些企业和商家也会推出端午特别活动,线上线下的粽子销售火爆,各种文化、旅游活动也随之展开。对于现代人来说,端午节已不再仅是单纯的民俗节日,而是成为了人们感悟生活、体验传统文化的一个重要节点。

随着社会的变化,端午节也日益展现出它独特的文化魅力与现代意义,逐渐成为了一个让每一个人都能参与其中、感受温暖和团聚的节日。

“粽叶飘香,岁月如歌。”这句诗用最简洁的语言表达了端午节在时间流转中的永恒魅力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气