中秋节:团圆赏月,感悟亲情与文化传承

中秋节的由来与节气特征

中秋节是中国传统的重要节日之一,它通常发生在农历八月十五日。根据农历的安排,这一天恰逢秋季的中期,也因此得名“中秋”。秋天是一个象征着收获的季节,万物渐渐成熟,气候逐渐转凉,白天的时间缩短,夜晚的时光则变得悠长而宁静。

中秋节的起源可以追溯到古代的祭月活动。古人崇拜月亮,认为月亮是象征着丰收与安宁的象征。因此,古代祭月的活动逐渐演变成了今天的中秋节庆典。这个节日不仅仅是对自然的敬畏,也体现了人们对亲情、友情和团圆的珍视。

物候特征:秋意渐浓,月色如水

每年的八月十五,正是秋高气爽、天高云淡的时节。秋天的气候特点是白天温暖而夜晚凉爽,天高地远,气清景明。这一天,天上的月亮往往是最圆、最亮的,象征着团圆与和谐。月亮的光辉洒满大地,给人带来了一种宁静的力量。

正如唐代诗人杜牧在《秋夕》中所写:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”秋天的夜晚总带着几分凉意,恰似诗句中所描绘的那般静谧。月亮的圆满,正是这一季节给人带来的独特感受。

民间活动:品月饼,赏月,守望团圆

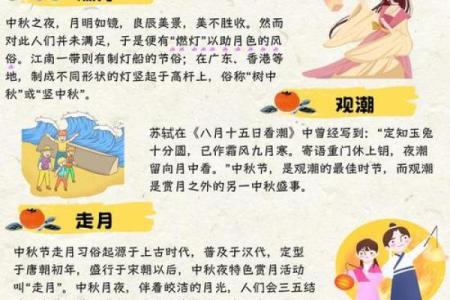

中秋节的庆祝活动以赏月和吃月饼为最具代表性。月饼是中秋节的传统美食,它圆形的外形象征着团圆和和谐,寓意着全家人能够聚在一起,享受美好的时光。月饼的种类繁多,口味各异,不仅有传统的豆沙、莲蓉,也有现代创新的冰皮、巧克力等多种口味,深受各地人们的喜爱。

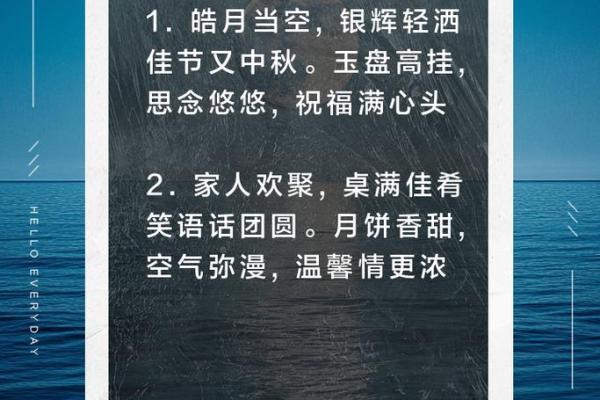

与此同时,赏月也是中秋节的重要活动之一。无论是与家人、朋友一起,还是独自一人,人们常常在这一天抬头仰望明亮的月亮,心中怀着对远方亲人的思念和对生活美好的祝福。

古代的中秋节与农业生产密切相关。农民们通常会在这个时节祭月祈求丰收,感恩土地的养育。与此同时,也有一些地方的习俗是举行舞龙、灯会等民间活动,以此祈求风调雨顺、五谷丰登。

中秋节的文化传承:从传统到现代的演变

随着社会的发展,中秋节的庆祝方式逐渐从传统的家庭聚会、祭月活动扩展到更多的现代元素。如今,人们不仅仅在家里庆祝,还会通过各种文化活动来传承中秋节的精神。例如,在大城市的公园、广场,常常会看到灯会、音乐会等形式的庆祝活动,甚至有些地方的电影院也会举行与中秋节相关的主题活动。

现代人对中秋节的理解不仅仅局限于家庭团聚,也更多地与感恩、祝福、分享等元素结合在一起。无论是通过视频电话与远方亲人“共赏月”,还是在朋友圈分享自己与朋友、家人聚会的照片,中秋节在数字化时代的传播和庆祝方式也展现出了新的风貌。

正如唐代诗人张九龄在《望月怀远》中写道:“海上生明月,天涯共此时。”月亮在每个人的心中都有着特殊的意义,不论你身处何方,心中都能够与亲人共同度过这一天,分享这份宁静与美好。

现代生活中的中秋节:家国情怀,文化纽带

在快节奏的现代生活中,中秋节依旧是一个承载着浓厚文化意义的节日。它不仅仅是一个关于月亮的节日,更是一个关于家国情怀、文化传承的象征。无论人们身在何处,都能通过这个节日与家人团聚,感受到温暖与爱的传递。

尤其是在海外的华人社群中,中秋节是一年一度的盛大节日,是他们与故乡、与家人连接的重要纽带。无论是通过寄送月饼,还是通过视频电话与亲人团圆,中秋节使他们在异国他乡也能感受到浓浓的家乡味和亲情的温暖。

如宋代词人苏轼在《水调歌头·明月几时有》中所写:“但愿人长久,千里共婵娟。”这句诗表达了人们对亲人长久健康、平安幸福的美好愿望,也正是中秋节赋予每个人的一份深情厚谊。

每年的中秋节,月亮不仅带给我们光明,也照亮了我们心中的一份牵挂和思念,它如同一座桥梁,将所有人的心紧紧连在一起。

起名大全

最近更新

- 2026年农历二月十九提车吉利吗? 今日提车有没有问题?

- 2026年04月22日搬家合适吗? 今日搬家入宅适合吗?

- 想给单姓宝宝起个才气高的名字,男孩名字推荐大全

- 姓赵叫什么耐人寻味的名字好?女孩名字精选推荐

- 2026年农历三月初六安门是好日子吗? 装大门行吗?

- 2026年农历二月廿四乔迁是好日子吗? 入新宅适合吗?

- 2026年农历三月十三这日子动土是否黄道吉日? 动土修造适合吗?

- 2026年农历三月十二动土避凶了没? 动土合适吗?

- 2026年农历正月二十装修避凶了没? 今天装修是好日子吗?

- 2026年农历二月十四这日子订婚是否黄道吉日? 今日定下亲事适合吗?

- 2026年04月21日这日子安门算黄道吉日不? 装大门能算好日子吗

- 2026年04月10日乔迁是否合时宜? 入宅吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气